2022.11.22(火)15:30~

さ・て・と・・・

燃える清水の紅葉に

後ろ髪を引かれつつ

再び必死にチャリを漕いで

向かった先が人生初訪問となる

京都国立博物館

まずは建築物から紹介しとこう。

京都国立博物館正門

残念ながら工事中(涙)

因みにこの博物館の地は

秀吉の造った京の大仏があった

方広寺の境内だったそうな。

明治古都館

旧称:帝国京都博物館本館(1895)

設計者は片山東熊(1854-1917)

奈良国立博物館

東京国立博物館 表慶館

赤坂迎賓館

神宮徴古館など設計した

ジョサイア・コンドルの

最初の日本人弟子のひとりだ。

平成知新館(2013)

設計者は谷口吉生(1937-)

雪ケ谷の住宅

葛西臨海水族園

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

ニューヨーク近代美術館新館

長野県信濃美術館・東山魁夷館

豊田市美術館

法隆寺宝物館

資生堂アートハウス

GINZA SIXなど

バウハウスの影響を受けている。

この平成知新館にて

鑑賞してきた企画展覧会が

さすが京都と唸らされる・・・

京に生きる文化・茶の湯

会場内は撮影禁止のため

画像はひとつも残せなかったが

記憶に残る展示物だけ以下挙げておく。

重文・遠浦帰帆図 伝牧谿筆

紙本墨画:32.3×103.6 cm

足利義満や織田信長が

所蔵していたという名物だけあって

見た瞬間に心奪われる美しい作品。

がしかし、、、

足利義満の「道有」鑑蔵印が

絵の末尾に押されていることから

もともとは牧谿が描いた図巻を

義満が無理くり一幅に切断し

軸装して改めたのではないかとも。

元祖切断事件とも言えるネ(苦笑)

さらに本能寺の変のとき

織田信長主宰の茶会に招かれ

本能寺に宿泊していた

博多の豪商・神屋宗湛が

当時信長が愛蔵していた

この『遠浦帰帆図』を

燃えたぎる本能寺から持ち出して

焼失を免れたという逸話も。

因みに同じく

本能寺に宿泊していた

博多の豪商・島井宗室は

本能寺の居間に掲げられていた

『弘法大師筆千字文』を持ち出している。

博多の豪商たちGood Job!

てか、あざとい(笑)

重文・千利休像 伝長谷川等伯筆 古渓宗陳賛

400年に及ぶ茶の湯の伝承者の肖像画。

前期で展示されていた

長谷川等伯画 春屋宗園賛の絵が

観れなかったのは残念だけど。

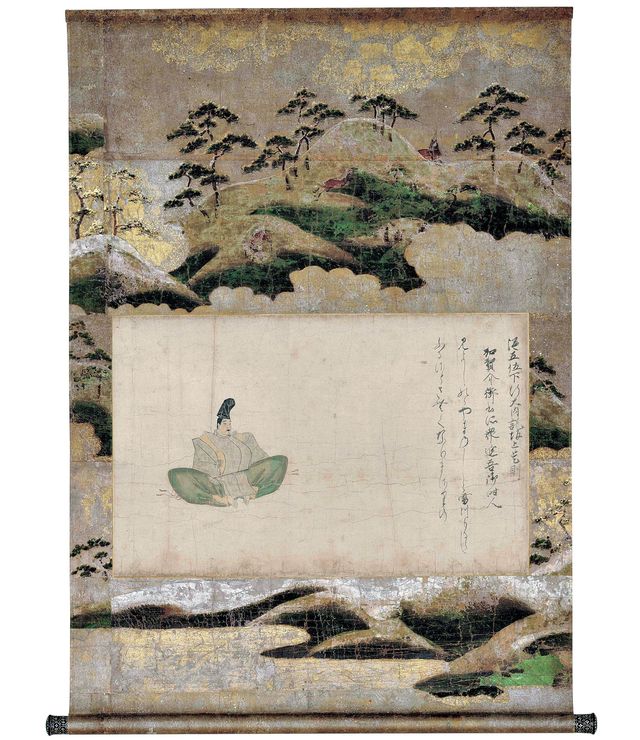

重文・佐竹本三十六歌仙絵 坂上是則

詞:伝 後京極良経筆

絵:伝 藤原信実筆

切断事件と言えばの佐竹本三十六歌仙絵ネ。

重文・耀変天目 MIHO MUSEUM蔵

曜変天目改め耀変天目と

言われるようになった逸品。

曜変天目と比べると地味だけど

コレはコレで個性あってアリだ。

唐物茶壺 銘 松花

「唐物茶壺 銘 金花」とともに

織田信長を「ご機嫌斜めならず」に

喜ばせたという逸話が残る大名物。

かつての所有者は・・・

室町幕府の管領・斯波氏

村田珠光

宗琳

誉田屋宗宅

北向道陳

織田信長

織田信忠

豊臣秀吉

豊臣秀次

油屋大小路次郎左衛門

徳川家康

徳川義直

茶壺 銘 橋立

足利義政よりはじまり

織田信長-利休と伝わった名品。

豊臣秀吉が懇望したにも関わらず

利休は大徳寺聚光院にこの壺を托し

「御渡しなさるまじく候」と

決して秀吉の手に渡らぬようにと

書を遺したといわれる。

利休没後

秀吉の手に渡ったものの

利休の怨嗟の声を聴いてか

すぐに豊臣秀次に譲られ

その後、前田利常の蔵になったそうな。

「橋立」の銘については

『山上宗二記』に丹後の国より出て

丹後の国に過ぎたるものであること

あるいは8代将軍足利義政が

この茶壷を手に入れたとき

嬉しさのあまり添えられていた

文も読まずに茶壷を手に取ったことから

百人一首の小式部内侍の歌に因んで

「橋立」という名前がついたという

まことしやかな逸話もある。

大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも 見ず天の橋立

以上、心身ともに

ヘトヘトになるほど

展示点数の多かった展覧会だった。

疲 労 困 憊 。

PS.

サンドイッチで人気の

市川屋珈琲に寄ったものの

よもやよもやの休業だった(号泣)

□□□ 東雲乃呟 □□□□□□□

女子アナの職業が

ぴったりなテレ朝アナウンサー

林美沙希さま

ワールド杯のキャスターでも頑張ってたネ。